TÚ Y YO

Un pájaro en el horizonte, posado sobre una valla

canta su canción para mí porque quiere

Yo soy como él

canto solo para ti

Espero que puedas oírme

cantar a través de estas lágrimas.

Bob Dylan, You´re a big girl now

Tú eres hablador; yo soy reservada. Sentados a la mesa, llenas los silencios con canturreos en bucle entre cucharadas. Tu tono es alto; el mío pausado y bajo.

Tú eres racional, lógico, analítico. Defiendes con seguridad tu posición, argumentas; yo actúo según los dictados de mi corazón. Mis decisiones no son siempre las más lógicas para ti. No sé mucho de razones. Mi registro de argumentos no siempre es fácil de traducir en palabras. Soy un mar de dudas. Soy caótica. Tú no entiendes mi desconcierto. Yo rehúyo del método científico. Parto de lo básico, del ensayo y error. Tú eres de Ciencias; yo, de Letras.

Tú trabajo es remediar, eres médico. Yo me dediqué a sembrar, fui maestra. Tu despertador suena a diario; el mío ha enmudecido. Me he jubilado. Desde hace dos años, en ocasiones, vuelvo al colegio como alumna a aprender a desenredar historias. Nunca, hasta ahora, he tirado del hilo que une la cara y la cruz de nuestra moneda. Quizás, si me aplico, y puedes oírme, consiga que entiendas mi caos.

Te falta paciencia; yo la tengo. También tengo voluntad.

Nunca supe mirar los mapas en nuestros viajes. Como en el juego de la gallinita ciega, me desoriento tan solo con dar una vuelta. Si me pedías colaboración, yo procedía encogida, anticipaba tu enfado. Nunca fui capaz de situarme, de encontrar el lugar que me pedías. Tampoco manejo bien las aplicaciones actuales de búsqueda en los móviles y en el navegador del coche. Las pocas veces que consigo aclararme ya es tarde. Yo, si es posible, prefiero preguntar. Tú nunca quieres que preguntemos.

Para aprender tantas cosas como sabes, eres autodidacta. Tienes soltura con la tecnología. Debes ser uno de los pocos seres sobre la Tierra capaz de leerte los gruesos y diminutos libritos de instrucciones de todo tipo de aparatos. Eres un usuario avanzado de los dispositivos que posees. Te gusta conocerlos al detalle: la utilidad de cada botón, de cada combinación de teclas, aprender nuevas posibilidades, extraer de ellos el mejor rendimiento. Yo no me ocupo a tal punto de ellos; solo pensarlo me provoca gran pereza. Me cuesta actualizar los relojes de pulsera cuando cambia la hora: lo hago sobre la marcha según los uso. A algunos nunca les toca, así llegan actualizados al siguiente cambio. Desde pequeño te encantaba la televisión, el aparato divertido con botones más accesible de la casa. Eres mi hombre biónico. Yo soy tu mujer imperfecta de carne y hueso.

El ordenador que uso, mi tableta digital, el reloj inteligente, mi móvil, mi altavoz Bluetooth, mi unidad portátil de memoria, son regalos tuyos. Te has encargado de hacer presente la tecnología en mi día a día, de lo bueno lo mejor.

Yo soy usuaria sin conocimiento. Cuando acudo a ti porque necesito solucionar mis atascos en la materia, te sulfura mi desconocimiento. Solo con leérmelo en la cara te desesperas y empiezas a enfurecerte. Tu racionalidad, conmigo, se ve fácilmente superada. No alcanzas a comprender mis preguntas. Te resulta inaudito cómo puedo manejarme con lo que para ti es una evidente incompetencia en la materia. Yo te lo explico con el símil del coche: también lo conduzco sin tener conocimiento alguno de mecánica. Vengo sin libro de instrucciones; además soy callada; tú eres insistente: necesitas respuestas. Mis escasas réplicas no te convencen. Discutes sin cansarte, sueles creer tener la razón, tu turno de palabra parece que nunca acaba. Yo rehúyo la discusión, prefiero tener el ánimo en calma. Mi falta de respuestas te enfurece, se encogen ante tu insistencia.

Al finalizar tu jornada laboral, te gusta estar en casa, en el sótano, donde en un rincón tienes tu despacho: tus enchufes inteligentes, cableados, ordenadores, pantallas, teclados, ratones inalámbricos, tableta y cuaderno digital; sin olvidar todo tipo de cargadores, colección de móviles, libros literarios y de múltiples temáticas —porque casi todo te interesa—, además del libro electrónico, tus guitarras, tus relojes inteligentes dispuestos en sus cargadores y también los automáticos, sin parar de dar vueltas en sus cajas giratorias.

En otra esquina disfrutas de tu sala de estar, con la gran pantalla de televisión, los mandos a distancia, una variada selección de auriculares, tus discos de Bob Dylan —y los otros—, altavoces Bluetooth y un sinfín de artilugios electrónicos que completan tu espacio.

Después de más de veinte años, he renovado el mobiliario de tu zona, desde entonces, ha aumentado el tiempo que paso contigo en el sótano, acompañados de una copa de vino frente alguna película, alguna serie; hasta he empezado a compartir algún partido de fútbol. Tú te quedarías siempre en casa.

Yo habito la planta baja, donde puedo escuchar la lluvia llamando a los cristales, cerca de mis flores, macetas y plantas. Aquí estoy también próxima al pequeño jardín de la casa y sus ocupantes: el ciprés azul, la cica, el olivo, los mirlos, gorriones y tórtolas. Me gusta observar el baile de las hojas arremolinadas por el viento, escuchar el sonido del abrazo de las ramas de los árboles y que la luz del sol me señale la hora.

Además, me encuentro junto a la pérgola de madera, los cojines, las lámparas y velas, y la lámina enmarcada de llamativos loros de colores de Walasse Ting, que, desde que me regalaste, nos ha seguido en nuestras mudanzas. Estoy donde quiero estar, próxima a mis cestas repletas de conchas marinas, a las alfombras y tapices que mudo de color al tiempo que tú cambias la hora en tus relojes.

Al caer la noche, compartimos hondonada en la planta alta. Yo llego primera. Tú tardas. Siempre tienes cosas que ver y hacer en tu refugio del sótano.

Pero también me gusta salir a pasear al sol, sentarme en las terrazas, estar junto al mar todas las veces que pueda con la ilusión de ser una gota más de su azul inmenso; a ti, del mar, te interesan los documentales y las películas de tiburones.

Me afano por mantener viva la llama del contacto con mis amistades del colegio, del trabajo, de nuestros amigos en común. Propongo encuentros para vernos con quienes no están cerca.

Los dos somos tímidos a nuestra manera, pero tú, en público, hablas sin parar, te creces, parece que estás cómodo con la gente, aunque reconoces que no es así. Yo las pocas veces que quedo expuesta en público, menguo entre el pánico escénico y las palpitaciones.

En celebraciones y actos sociales a los que acudimos juntos, a ti te avergüenza bailar y a mí me divierte. Para estas cosas, tienes muy desarrollado el sentido del ridículo.

Si viajamos, decides rápido cuál será tu equipaje. Necesitas poca cosa. Lo haces en poco tiempo. Apenas abulta y pesa. Yo tardo mucho en hacerlo. Doy muchas vueltas, escaleras arriba, escaleras abajo, busco ropa, zapatos, complementos, —que considero del todo necesarios por no saber decidir qué me llevo— en los armarios del sótano y en el del dormitorio. También preparo una gran bolsa de aseo, con un neceser complementario bien equipado con todo tipo de cosméticos, utensilios y accesorios de belleza imprescindibles. Todo me parece poco. Aun así, suelo olvidar algo. Necesito maleta o bolsa de viaje grande, y alguien que me ayude a cargarla.

Siempre tienes hambre. Te gusta la carne poco hecha, lo dulce, el chocolate, nunca comes fruta, salvo fresas con nata. Tomas helados de postre todo el año, desayunas con café de cafetera de cápsulas. Yo solo siento hambre a la vuelta del gimnasio. Me repele la carne sanguinolenta, prefiero el picoteo salado. Tomo fruta. Desayuno con leche blanca, fría, sin nada.

En nuestra juventud, en los bares, los camareros no fallaban: a mí me ponían siempre tu Coca-Cola, y a ti te tocaba siempre mi caña de cerveza. En cuanto se daban la vuelta, nerviosos por si nos pillaban, con movimiento rápidos de trileros cambiábamos las bebidas de sitio.

Si acudíamos a comer a un restaurante y a mí me sobraba comida en el plato, en un descuido del camarero, con la misma rapidez que cambiábamos las bebidas, yo te pasaba mi plato para que tú terminaras lo mío. Y si no tenías ganas, al menos que los restos acusadores no me delataran.

En los 80, ya universitarios, éramos asiduos de las carteleras. Alguna decoró nuestras habitaciones de estudiantes. Antes de la universidad, en el pueblo, íbamos al cineclub. A los dos nos gusta el cine. Disfrutábamos las películas de todos los géneros, aunque de las de terror, yo me retiré pronto. A la salida nunca faltaban los comentarios sobre la trama y los personajes.

Comenzamos una colección de libros de historia crítica del cine que analizaban las películas de cada año. Tu gran memoria siempre recuerda títulos, directores y actores protagonistas y secundarios, salas de cine donde acudimos juntos a verlas. Yo los olvido con frecuencia. Con el tiempo, la costumbre de asistir al cine decayó. Nuestros gustos se enquistaron. Tú prefieres películas de acción, eres inmune a escenas violentas que a mí me espantan; yo prefiero historias cotidianas, cercanas, estéticas.

Eres un gran lector; desde que llegas a casa es difícil verte sin un libro entre las manos. En tu madriguera ocupa un lugar preferente el sillón de lectura que te regalé. Desde que te conozco me cuentas, me explicas cosas, también algunas de las historias que lees. Hace años que te pasaste al libro electrónico. Llevas tiempo abonado a la novela negra. Siempre andas entre pesquisas. Te gusta seguir las pistas y descubrir al culpable A la hora de la siesta o por la noche se te cae de las manos, sobre el regazo o al suelo, porque lees hasta quedarte dormido. A veces, te duermes de manera fulminante, sin esfuerzo. Yo tomo complementos para lograrlo. Tú te duermes hacia el lado por donde sale sol; yo duermo hacia el lado por donde se pone, para dejar salir a la luna.

Piensas que tengo el perfil de lectora de historias de personajes raros. Convencido de ello, nutres con tus regalos las baldas de mi estantería, donde crece la comunidad de vecinos extraños.

Si soy yo la que los compra, conservo la costumbre de acudir a las librerías y pasear distraída entre sus estantes. Les doy tiempo para que me encuentren. Espero a sentirme interpelada, entonces me dejo atrapar por un título que me llama. Me atraen los que sin abrirlos ya evocan una historia en las palabras impresas en su portada.

Antes, rígida como una tabla, no empezaba la lectura de un libro hasta terminar por completo de leer el anterior. Desde que he vuelto al colegio para aprender a desenredar historias, doy brazadas sin descanso en calados de lecturas simultáneas.

Tu gran pasión es el fútbol, jugarlo y verlo —siempre aclaras que por ese orden—. Desde que la tecnología te lo permite, los pones a grabar mientras juegas o si coincide con alguna salida nuestra. Eras adolescente y continuabas a diario con tus entrenamientos de la infancia. El campo estaba junto al recinto ferial, en el otro extremo del pueblo. Al terminar, lo atravesabas con tu bicicleta blanca. A golpe de pedal, sin haber quedado conmigo, buscabas donde encontrarme con mis amigas. Me ilusionaba verte aparecer; si no lo hacías me disgustaba. Al llegar, te sumabas divertido a la pandilla como uno más. Recuerdo tus pantalones de pana gris, jersey de lana gruesa del mismo color, camisa de cuadros escoceses y tus inseparables botas camperas. Por aquel entonces, yo era un poco más alta que tú. Con el tiempo tú me superaste lo suficiente en estatura como para que se notara.

Tus enfurecimientos imprevistos son ruidosos. Como cuando te distraes un segundo y rebosa la leche del cazo donde hierve. Pero desaparecen rápido; te das prisa en limpiar el cristal templado de la vitrocerámica. Los míos, sin embargo, son silenciosos. Las arrugas de los pliegues se me quedan marcadas como si fuera una bola de papel, y después no quedo bien al intentar estirarlo con las manos. Sola, a veces, he llorado por la explosión de tu furia. Sé que no sabes qué hacer con mis lágrimas, —ni con las tuyas—, que darías lo que fuera porque no asomaran. Yo, si las viera, estaría dispuesta a secártelas.

De niño, te quitaron las amígdalas. A mí me quemaron en varias ocasiones las venas de la nariz; sangraba con frecuencia. Ya no padeces las jaquecas limitantes de tu juventud. Tomas remedios para aliviarte si te excedes con la comida. Los míos me alivian los síntomas de los cambios hormonales y me ayudan a coger el sueño. Tú vigilas tu tensión. Los dos vigilamos las canas. Tu cicatriz del tobillo es el recuerdo de tu accidente de moto. Yo pagué con la de mi hombro —la más severa— el precio por tender, con desmedida, mi corazón al sol. Tengo la piel rociada por el muestrario de cicatrices que va dejando mi maniático pellizcado: de niña me arrancaba las postillas hasta hacerlas sangrar de nuevo. Poseo manías.

Yo me encargo de las compras de la casa. No entiendes que vaya a establecimientos distintos para cada producto. Te explico que no puedo comprar sin ver lo perecedero. Tú te has cansado de decirme que haga la compra por internet. Gastas en electrónica en la web. Así obtienes lo que quieres casi sin esperar. Te gusta contar que has conseguido productos a buen precio. Posees una lista de deseos extensa y variada. No te gusta gastar en ropa para ti. Yo gasto en cosas para la casa y me compro ropa y complementos. Me gustan los bolsos y los zapatos. Sin darme cuenta he cambiado los tacones —para mi tan familiares— por calzado cómodo. Acudo en persona a las tiendas, donde, de vez en cuando, atiendo a mis deseos huérfanos de lista.

Nacimos en el mismo pueblo con dos meses de diferencia. Tú eres mayor que yo. Jugamos en la misma Alameda. Con diez años coincidimos en los scouts: tú eras lobato; yo alita. Años después me revelaste que entonces ya te habías fijado en mí. Tras un paréntesis, volvimos a encontrarnos con quince años. Estudiamos en institutos diferentes. Tú, con tus amigos, recorrías en autobús unos kilómetros hasta el instituto de hijos de militares en las afueras del pueblo, abierto también para hijos de civiles, en principio más elitista, era el que prefería tu familia. Yo, con mis amigas del colegio, caminaba para ir al instituto público del pueblo. Ambos centros no interactuaban. Su alumnado no se mezclaba tampoco fuera de horario académico. Como el agua y el aceite, pero nosotros nos mezclamos a finales de los 70, en un centro de encuentro y ocio para estudiantes, donde un salesiano te inoculó, sin posibilidad de remisión, la admiración por Bob Dylan. El año que nos tocaba cursar COU tú cambiaste tu instituto por el mío.

Nos fuimos del pueblo a estudiar las carreras. Comenzamos a compartir hondonadas en nuestros pisos de estudiantes. Tu compartías vivienda con chicos; yo con chicas. Tú frecuentabas más los míos: eras uno más entre nosotras, igual que cuando venías a buscarme con tu bicicleta blanca. De tu mano, el cantante poeta se hacía un hueco en los momentos de mi vida. Nos gusta la música. En casa siempre suena. En aquellos pisos casi siempre lo hizo en grabaciones precarias de cintas de radiocasete. Más adelante, compramos nuestra primera cadena de música a la que siguieron otras. En tu despacho cantas para mí como el pájaro en la valla. Tocas las guitarras que te regalé, sentado en el taburete alto, frente al atril que sostiene las letras de canciones que a los dos nos gustan. Acudimos a conciertos. En los de música clásica, con el movimiento de tus manos marcas los tiempos; con tus índices estirados diriges la orquesta. Eres tú quién está pendiente, quien te informas de fechas, de actuaciones, quien se encarga de sacar las entradas a veces con preaviso, a veces por sorpresa. Yo, agradecida, me dejo llevar.

He perdido la cuenta de cuántas veces has viajado y has ido a ver actuar a Bob Dylan. Por mi parte te he acompañado en cuatro ocasiones. Al ver en el cine su biopic, acudían a mi corazón, de manera simultánea, nuestras propias escenas.

Tengo grabada en mi mente mi favorita: un plano secuencia de nuestros comienzos. Caminamos calle Sevilla abajo —mi calle— solos, sin la pandilla. Hay sol; no recuerdo si era por la mañana o por la tarde. Reconozco el olor a lejía y aceite antes de pasar por la puerta del bar El Brillante. Junto a mí, equilibras tu cuerpo por el bordillo de la acera como si caminaras por la cuerda floja. No llevas contrapeso, solo tus brazos extendidos en cruz; te balanceas para no caer. Me atraes muchísimo. Pequeño en apariencia, no conozco a otro con un espíritu más grande. Me gusta la figura de tus piernas fuertes y bien formadas. Aunque juegas al fútbol no están curvas. En tu piel morena destaca el lunar oscuro de tu cara. Aún no tienes barba.

Yo te observo de reojo; me da vergüenza mirarte directamente y que adivines lo que pienso: «Hoy tiene el guapo subido». Tu pelo espeso y moreno, con volumen, ondulado, peinado con raya al lado —siempre más largo de lo recomendable en opinión de tu madre—, te cae sobre la frente. Tu mirada, marrón cristalina, es vivaz, despierta; no se te escapa nada. Avanzas atento a lo que haces, pero sin parecerlo, sin quitarme la vista de encima.

Me enciende tu sonrisa que, en ningún momento, abandona tu cara. Llevas una chaqueta abierta de cheviot verde, con coderas y botones imitación de cuero; aletea con los cambios repentinos de tu oscilación. Esta vez tu pantalón de pana es marrón chocolate, igual que tu jersey grueso de ochos; por su cuello de pico asoman, como banderines alegres, los cuellos de tu camisa verde.

Con un salto súbito, seguido de una reverencia cómica, terminas tu exhibición. Esperas mi veredicto erguido, con las manos en jarras, apoyadas en tu cintura, y una pierna cruzada por delante de la otra, apoyada en la punta de tu bota campera. En ese momento, me parece que todo es posible a tu lado. Lo que pasa alrededor —si nos cruzamos con gente— no lo recuerdo; no importa. Solo te veo a ti: feliz, contento. Estoy a gusto. Me haces reír. Quiero estar contigo. Juntos, cerca, lo estamos. Y en este instante, no dudo. No quiero que llegue la hora de volver a casa. Fin de la escena.

Coleccionábamos instantes sin hacer planes. Estaba a años luz de mí la idea de que, un día, seríamos el novio y la novia en nuestra boda. Delante del juez, tu padre te prestó su alianza; mi madre me dejó la suya. Nos hicimos las fotos de familia en los jardines soleados de la misma plaza donde ocultábamos nuestras torpes caricias y el doble temblor: el de la emoción y el del helor que palpaba nuestra piel en las frías noches del pueblo, sentados muy juntos, en un banco de piedra. Tu madre blandía en el aire nuestro recién estrenado libro de familia, al mismo tiempo que me advertía que no tenías devolución.

Pongo el corazón en ti para recordar. Es mi intuición la que cuenta nuestra historia. Tampoco para escribir se me da bien seguir las huellas de un mapa. Me dejo llevar por la emoción que despiertan en mí las palabras que mandaste grabar en el llavero digital que me has regalado: You’re a big girl now. Prefiero el entramado de este tejido defectuoso, con sus nudos y taras, aunque queden al descubierto mis dudas, mis miedos, mi desorden.

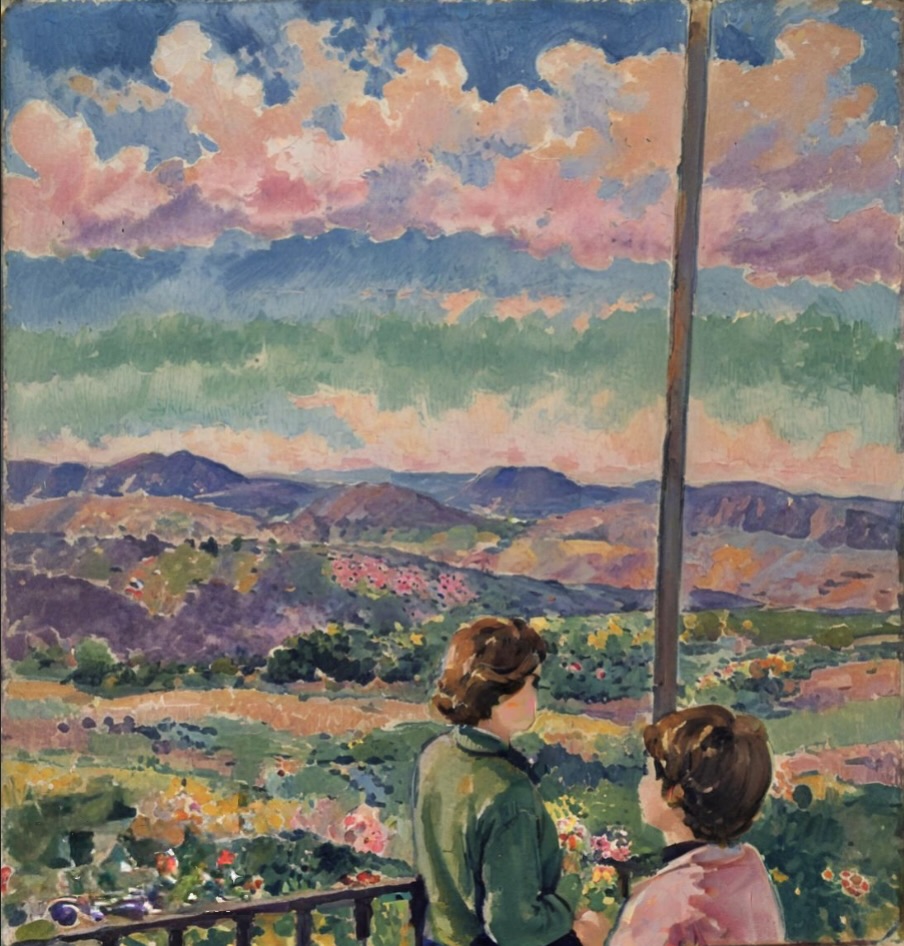

Te recuerdo aquel paseo en el que hacías de volatinero por el bordillo de la acera, y me vuelves a encender con la sonrisa de aquellos días que asoma a tu cara. A pesar de tu envidiable memoria me respondes que no lo recuerdas. En aquella salida éramos más jóvenes que la pareja de la portada del disco en la que un chico camina, cogido del brazo de su chica, dichosos por las calles del Village. Siempre me gustó pensar que nos parecíamos a ellos.

Conservo dentro de mí el fuerte latido de mis dudas, el susto que me daba no verte más. Tan dispuestos como estábamos a dejarnos para siempre una y otra vez… El sonido de las pisadas de tus botas camperas, el momento de la despedida en mi portal, las noches en las que apurábamos un poco más y llegábamos hasta aquella esquina en penumbra, donde yo empezaba a inquietarme porque regresaba tarde a casa y tú, divertido, no dejabas de jugar conmigo, haciéndome reír hasta el último momento, haciéndome reír hasta mañana.

María José Aguayo

Comentarios

Publicar un comentario